作品编号:JASKP2020008 作者:沈新荣 江苏省天文学会会员 江苏省天一中学

乌尤尼盐沼上空壮美的银河拱桥

由全球天文月、夜空下的世界及美国国家光学天文台共同举办的第六届地球与天空国际摄影大赛已于今年6月圆满落幕。该项比赛分为“对抗光污染”和“美丽夜空”两大组别,每组分别评选5张优秀作品。比如上图是由赵小华于2015年2月拍摄的,我们可以看到在南面的天空,拱桥状的银河伴随着黄道光,横跨在玻利维亚的乌尤尼盐沼上空,特别的壮美。问题是,图片中星河璀璨,色彩丰富,但是,亲爱的你,有见过如此震撼人心的星空吗?这种星空,是真实存在于我们世界的吗?

星星有颜色吗?

其实,无论是恒星,或者星云、星团等深空天体,都是有颜色的,比如著名的M42猎户座大星云就是一个偏红色的美丽天体。在恒星中,猎户座的角宿一是一颗蓝巨星、太阳是一颗黄矮星(主序星的一种),天蝎座的心宿二则是一颗红巨星……

因为恒星的颜色与它的温度有直接的关系,所以天文学家常通过观察恒星的光谱(复色光经过三棱镜等色散系统分光后,被色散开的单色光按波长或频率大小而依次排列的图案,如赤橙黄绿蓝靛紫)来研究恒星的性质,并把它们分成七大类型:O、B、A、F、G、K、M。许多人经常用“Oh,Be A Fine Girl/Guy,Kiss Me”这句英文来辅助记忆恒星的光谱型,意思是:哦,美丽的少女/少年,吻我吧!

恒星颜色 | 恒星表面温度(K) | 恒星示例 | 恒星光谱型 |

蓝 | 25000~40000 | 参宿一 | O |

蓝白 | 12000~25000 | 角宿一 | B |

白 | 7700~11500 | 牛郎星 | A |

黄白 | 6100~7600 | 老人星 | F |

黄 | 5000~6000 | 太阳 | G |

红橙 | 3700~4900 | 大角星 | K |

红 | 2600~3600 | 心宿二 | M |

K:开氏温度,又叫绝对温度,热力学温度(热力学温标),符号T,单位K(开尔文,简称开)。开氏温度与我们平时使用的摄氏温度间的换算关系为,开氏度=摄氏度+273。

天文学家在给恒星分类时,常根据光谱和光度进行二元分类。其中的光谱可由恒星的颜色区分,光度则大致分为“巨星”和“矮星”。综合考虑光谱和光度,我们可以把恒星分为0(超超巨星)、I(超巨星)、II(亮巨星)、III(巨星)、IV(亚巨星)、V(矮星,主序星)、VI(亚矮星)和VII(白矮星)等。虽然恒星被分为七种类型,但大多数恒星都是燃烧氢的普通恒星,也就是主序星,比如我们的太阳。

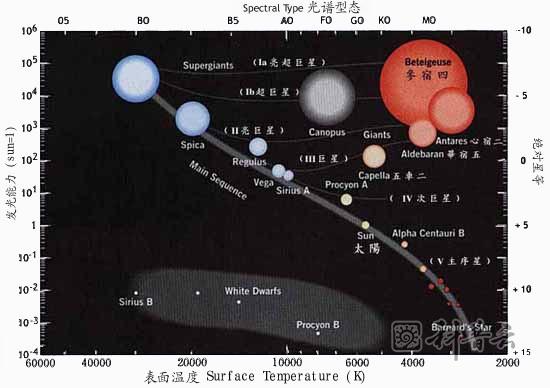

丹麦天文学家赫茨普龙、美国天文学家罗素分别于1911年和1913年先后发现恒星的光度与表面温度间存在一定的联系。他们把光度与温度作成一个图,图的横坐标表示恒星的光谱型,因恒星的光谱型与表面温度有关,因此横坐标也表示恒星的表面温度;纵坐标表示恒星的绝对星等,因恒星的绝对星等是光度的一种量度,因此纵坐标也表示恒星的光度。他们把大量的恒星按照各自的光谱型和绝对星等在图上用点标示出来,发现点的分布有一定的规律性。约占总数90%的恒星都分布在从左上方到右下方的对角线附近的很窄的范围内,呈带状,它们被称为主序星。主序星的光度与表面温度呈正比关系,即表面温度越高,光度也越大。但是,在图的右上方那片密集区域内的恒星,它们的光度很大(即体积巨大),表面温度却不高(即偏红色),被称为红巨星。在图的左下方那片密集区域内的恒星,它们的光度很小(即体积很小),表面温度却很高(即蓝白色),被称为白矮星。后来的研究发现,这张图反映了恒星演化的重要规律,因此以这两位天文学家的名字来命名,称为赫茨普龙——罗素图,简称赫罗图。

赫罗图

为什么我们看到的星空是黑白的?

既然星星本身是有颜色的,那为什么我们看到的星空却往往是黑白的呢?

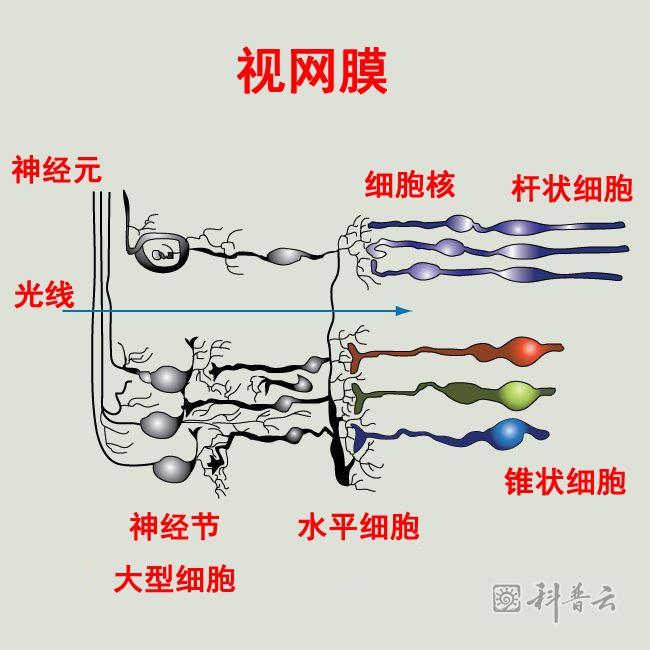

答案其实与我们眼睛的特性有关。人眼的视网膜由无数的光敏细胞组成,光敏细胞按其形状分为锥状细胞和杆状细胞两种。其中,锥状细胞约有700万个,主要集中在正对瞳孔的视网膜中央区域(黄斑区)。锥状细胞既能感知光度,又能感知色彩,但是感光的灵敏度不高。黄斑区没有杆状细胞,但离黄斑区越远的地方,杆状细胞越多,在视网膜的边缘区域,几乎全是杆状细胞。杆状细胞感光的灵敏度极高,可达前者的万倍,但是它却不能感色。

在强光作用下,主要是锥状细胞起作用,所以在白天或明亮的环境中,人眼看到的景象既有明暗感、又有色彩感,我们将其称为明视觉(白日视觉);而在弱光作用下,主要由杆状细胞起作用,所以在黑夜或昏暗的环境中,人眼看到的景象只有明暗感、没有色彩感,呈现灰黑色,我们将其称为暗视觉。所以即便是在夜晚,通过望远镜目视观测,一般也只能看到黑白图像。

视网膜

彩色星空照片是如何得到的?

人们之所以能拍摄到彩色的星空照片,主要得益于长时间曝光。我们一般把快门速度慢于1/30秒认定为长时间曝光。

在使用单反相机拍摄星空时,需要根据环境和目标天体的亮度,调节快门速度的数值。数值越大,快门(相机镜头前控制光线进入并照射感光元件时长的装置)打开着的时间就越长,进入的光量就越多,被相机内感光元件读取的光量也越多。相机将一段时间内(快门打开的时长)接收到的光量累加起来,就可以得到较为明亮的、且有丰富色彩的照片了。

不过,因为彩色单反相机感光板上的每个像素都是分成三原色接收光量,所以每个像素实际利用到的光量只占进入快门的光子总量的1/3,其他的都被滤色板吸收掉了。为了克服这个缺点,越来越多的天文学家和摄影爱好者开始使用单色冷冻CCD。在单色CCD上,像素并不划分色彩,只感受明暗,所以每个像素都是100%的吸收光量,最后生成的照片当然也是黑白的。

为了让照片获得色彩,需要使用彩色滤光片(如三原色滤光片、四色补光滤光片), 从而使CCD上的每个微镜头都可以呈现出准确的色彩。比如,我们使用三原色滤光片(RGB:红绿蓝)对光线进行分别过滤,每次曝光拍摄得到的都是只表现单一波长光线的黑白照片,将每一组的3张照片分别赋予红、绿、蓝三种颜色,再加它们叠加到一起,就可以得到一张彩色的照片了。

当然,想要得到一张高质量的彩色星空照片,是需要好好花一番功夫的。首先,我们需要使用具备自动导星和跟踪功能的赤道仪、导星镜,连接单反相机或冷冻CCD进行长曝光拍摄;其次,需要对同一个目标天体拍摄多张照片,还需要拍摄暗场、平场、偏置场和暗平场等,以便在后期处理时通过叠加的方式来降低相片上的噪点;第三,需要使用滤光片来合成色彩;最后,还要使用MaxIm DL等天文制图软件来处理拍摄的原片。如此,一张美丽的星空照片才算是真正制作完成了。

冷冻CCD

小实验:在微光中辨认颜色

为了亲身感受光线强弱对人眼色彩识别能力的影响,我们设计了一个有趣的小实验,叫做“在微光中辨认颜色”。那么,就让我们一起来做实验吧!

一、实验目标

1.了解可见光的光谱(颜色)构成,

2.理解为什么我们看到的星空是黑白的。

二、材料准备

红绿蓝色水笔各一支、白色硬纸板七块、木棒七根,铅笔一支、胶带一卷

三、活动步骤

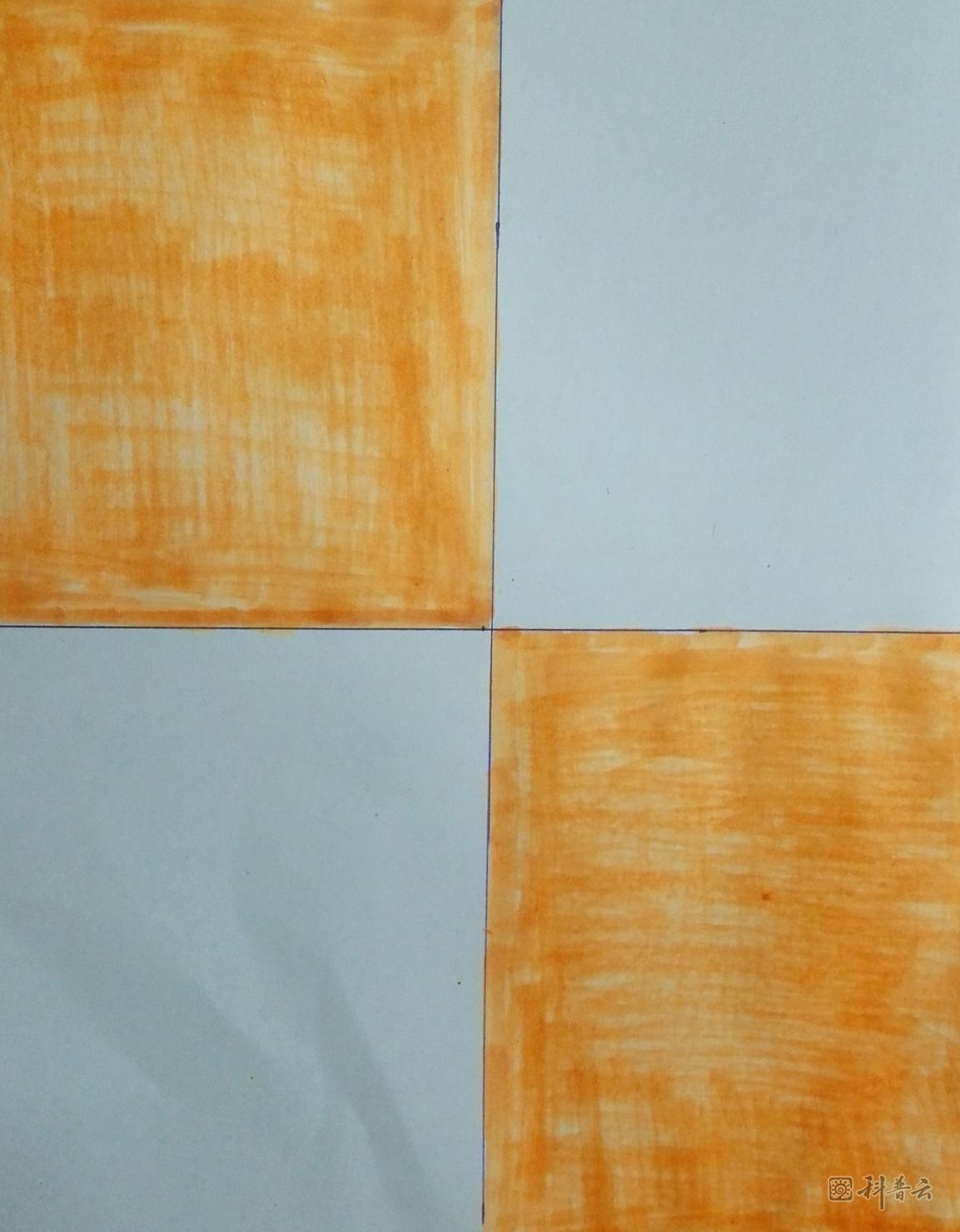

1.任选一块硬纸板,用铅笔在上面划一组十字交叉线,沿交叉线将纸板分为四等分;

2.任选一种颜色的水笔,如红色,将纸板上相对应的两部分涂红,其余部分不涂色;

3.用胶带将木棒黏在纸板的背面,充当手柄;

4.选择一支未曾使用过的颜色的水笔,重复步骤1——步骤3;

5.选一个晴朗无月的傍晚,待日落时分,找一处远离人造光源(如路灯)的地方,请你的同伴先后站在离你5米、10米、15米远的地方,举起一块硬纸板,请你回答硬纸板上涂色部分的颜色;

6.每隔15分钟左右,请你与同伴重复做一次步骤5。请尽量重复做4次以上。

四、问题思考

1.你是否发现,随着太阳下山和光线变暗,人眼分辨颜色的能力在不断减弱?这又是什么原因导致的呢?

2.你是否发现,有的颜色容易看清,而有的特别难?

涂色硬纸板