近日,一份来自月球的高考祝福令人格外自豪和感动。“嫦娥六号月球探测器”发布微博,祝愿广大学子蟾宫折桂,都能高中!

此前,嫦娥六号顺利完成月背采样之后,月表呈现一个“中”字。“中”是高中(zhònɡ)的中,也是中国的中。这是中国乃至全世界首次开展月球背面取样。从2004年至今,中国探月工程已立项20周年。这20年间,从嫦娥一号发射升空到嫦娥六号踏上归程,中国人一步步将“上九天揽月”的神话变为现实。今天,我们就一起揭开月球背面的神秘面纱吧。

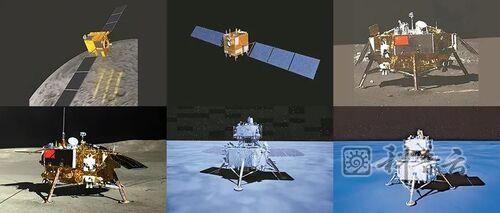

图注:从左至右、从上至下依次为:嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥四号、嫦娥五号、嫦娥六号

中国的“奔月之梦”

中国探月工程立项之初,便定下一条规矩,每一个嫦娥探测器型号,都会同时生产两颗卫星:单数编号的为主星,双数编号的为备份星。如此一来,即便主星发射失败,备份星也能在摸清并解决故障问题后,迅速实施发射。

2004年,我国探月工程一期立项,叶培建担任嫦娥一号卫星的总指挥兼总设计师。嫦娥一号发射成功后,如何处置备份星嫦娥二号成为一大难题。当时,主要有两种意见:一种意见认为嫦娥一号已取得成功,没必要再花费重金去发射一颗备份星;另一种意见则力主发射。后来,在叶培建等人的坚持下,嫦娥二号成功发射升空,获得分辨率优于10米的月球表面三维影像、月球物质成分分布图等资料,并最终飞至1亿公里以外,对中国的深空探测能力进行了验证。

有了嫦娥二号“珠玉在前”,当2013年嫦娥三号探测器完成落月任务后,人们对发射嫦娥四号没有什么异议,但在任务内容和规划上,仍存在一定的分歧。当时,很多人认为见好就收,嫦娥四号落在月球正面更为可靠;有些人则极力主张,要大胆地落到月球背面去。在他们看来,包括通信、导航、遥感、气象等在内的应用型卫星,应该花主要精力“力保成功”,而像嫦娥系列在内的探索型卫星,则应该给予更多的“创新空间”,每走一步都力争有创新。

经过一段时间的论证后,力争创新的观点最终被接受。2019年,我国自主设计的嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的冯·卡门撞击坑,这是全人类首次揭开了古老月球背面的神秘面纱,书写出人类探月史上崭新的一页。

一些人曾质疑,为何花这么大的代价和精力,去探索月球以及更深远的宇宙?对此叶培建这样回答:“人类在地球、太阳系都是很渺小的,不走出去,我们注定难以为继”,“宇宙就像是海洋,我们现在不去探索,将来再想去可能就晚了。”

中国探月工程的历程

01嫦娥一号:中国航天第3个里程碑

2007年10月24日,我国第一个月球探测器——嫦娥一号由长征三号甲火箭送入太空。它实现了在轨1年寿命,圆满完成了各项任务。从此,“嫦娥奔月”由神话变为现实。

嫦娥一号成为我国航天事业继东方红一号人造地球卫星和神舟五号载人飞船之后,第3个具有里程碑意义的成就。

02嫦娥二号:获得世界首幅分辨率为7米的全月图

2010年10月1日,嫦娥二号发射成功,这是我国火箭首次将卫星直接送入地月转移轨道。科研人员通过嫦娥二号传回的数据,完成了世界首幅7米分辨率月球全影像图的制作。嫦娥二号为后续嫦娥三号、嫦娥四号探测器的成功落月积累了经验。

03嫦娥三号:成功实现落月梦想

2013年12月2日,携带中国第一辆“玉兔号”月球车的嫦娥三号探测器成功发射升空。12月14日,嫦娥三号实现了我国首次地外天体的软着陆和月面的自动巡视探测。

2016年1月,国际天文学联合会正式批准,嫦娥三号着陆点周边区域命名为“广寒宫”。这些中国古老神话故事里的名字,在中国航天人手中成了今天的现实。

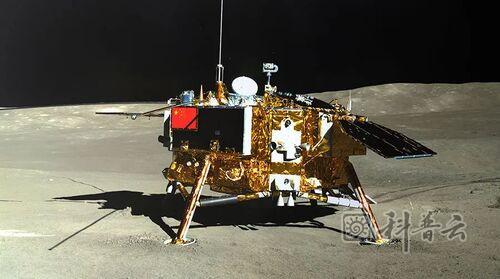

04嫦娥四号:首次月球背面软着陆

2018年12月8日,长征三号乙遥三十火箭,将嫦娥四号探测器送入预定轨道。2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,全人类首次实现月球背面软着陆。“玉兔二号”月球车从着陆器上驶下来,在月背留下了人类第一道“足迹”。

到目前为止,我们的“小兔子”——“玉兔二号”月球车已经在月球背面工作了五年多了,行驶距离超过了1596米。

05嫦娥五号:月球采样返回

2020年11月24日,嫦娥五号探测器搭乘长征五号运载火箭,成功发射升空。经过23天的飞行之后,嫦娥五号从月球带回了1731克珍贵的月球“土特产”——月壤,这是我国第一次实现地外天体的样品采集。

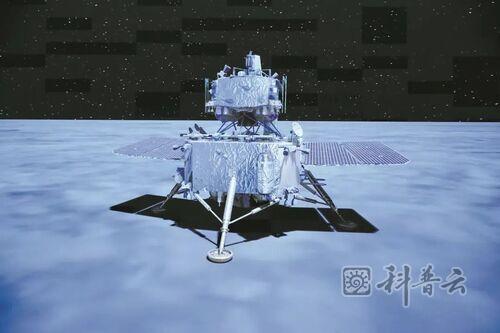

06嫦娥六号:为人类揭晓月球背面的奥秘

2024年5月3日,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭,成功发射升空。嫦娥六号原本是嫦娥五号的备份。在嫦娥五号任务成功后,它被赋予了新的使命——前往月球背面古老的南极-艾特肯盆地,进行科学探测和样本采集等工作。

屏幕上为模拟动画画面。新华社发

这是世界首次月球背面采样和起飞。嫦娥六号采集的珍贵样品,将帮助人类进一步分析月壤结构,深化对月球成因和演化历史的研究。

从嫦娥一号到嫦娥六号,中国探月工程实现了从无到有的突破,让我们仰望了千年的月亮有了中国印记。相信未来,“嫦娥”家族还会不断壮大,我国深空探测的脚步也会走得更远。