江苏科技报记者 陶韬 秦婷/文

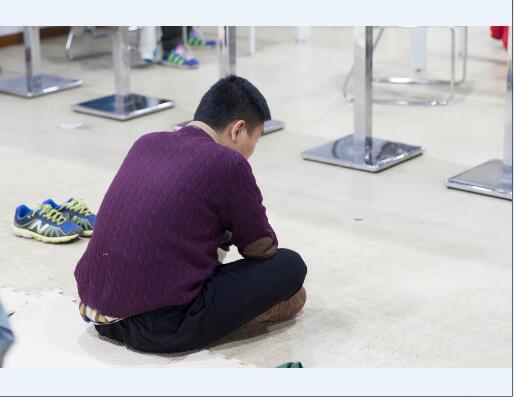

图片:孤独的自闭症少年。刘成贺/摄

南京珠江路地铁站举办自闭症儿童画作展示活动;南京大报恩寺夜间“变身”蓝光“琉璃塔”;一所幼儿园为“星星的孩子”众筹了一场亲子运动会……这些,都是社会各界用不同的方式向自闭症患者传递温暖和关怀。今年的4月2日,是第9个“世界自闭症日”,各种关爱自闭症儿童的公益活动在这一天涌现,再次引起了社会公众对自闭症的关注。

说起自闭症,人们的第一印象是什么呢?他们是来自“星星的孩子”,还是沉默寡言的孤独患者,抑或是在艺术上有诸多天赋的天才?

【活在自己的规则里】

他们,也许不似我们的想象

南京宁馨阳光家园服务中心是一家为“星星的孩子”提供托养服务的公益性社会组织。临近午休的时间,中心静悄悄的,除了几个员工,只有沙发上坐着的一个玩手指的男孩,圆圆的脸上戴着一副镜片厚厚的眼镜,不知道在想些什么。

男孩看到记者,十分热情地邀请我们过去坐,在采访的过程中也跟着跑来跑去,除了有些语言重复和行为刻板的特征外,他就像一个普通孩子般活泼。然而,在摄影记者询问能否给他拍一张照片时,他整个人都暴躁起来,大声地叫来另一个伙伴,推推搡搡着让他去拍,遭到伙伴拒绝后,他几乎是怒吼着让他滚开,所幸在中心老师的制止下,两人的争吵才没有升级。

中心的“大个子”是一个极为强壮高大的少年。也许是对摄影器材感兴趣,他多次走进房间,邀请摄影记者去外面坐坐,记者婉拒后,他一遍又一遍地走进房间,反反复复地重复说着“你到外面去坐吧”。单一的语言动作间,有着难以说清的偏执。

中心主任杭跃跃告诉记者,这种偏执是自闭症患者的共性,他们生活在自己设定的规则中,若要强行打破他们的生存法则,可能会遭到极大的暴力反抗。就如这个大个子,一旦他暴躁起来,需要中心好几个老师一起去“镇压”,一名女老师就曾被他用头撞伤了脸。

【别逃避现实】

这才是真实的自闭症患者

也许是媒体的过度渲染,也许是存在艺术加工的成分,我们下意识地将自闭症以及自闭症患者想象得过于美好。然而,现实生活中,自闭症患者面临的是种种难以解决的困境。

“自闭症儿童能力越高,被公众看到、听到的可能性就越大,公众在日常中了解到的也多是这些高功能自闭症患者,他们可以和普通儿童一样进入幼儿园和全日制小学,和群体有所融合,人们因此才会产生自闭症儿童和普通儿童区别不大的错觉,但是,实际上高功能自闭症患者仅仅只是这个群体的一小部分。”杭跃跃告诉记者,在大家看不到的地方,生活着更多中低功能自闭症的孩子,他们与普通孩子迥异,活在自己的规则里,如果无人照看的话,有些甚至连基本的生存都十分艰难。

“自闭症的病因在医学界尚无定论,目前也没有相关的特效药物。”南京脑科医院儿童心理卫生研究所所长柯晓燕告诉记者,尽早进行干预训练,是改善自闭症儿童发育阻碍的有效途径。“我们发现,近年来自闭症儿童的诊断年龄已经逐渐提前了。三分之二的孩子在出生后不久就有表现,另外的三分之一也在两岁左右就出现问题。

一些家长会担心,这么小就给孩子戴上了一个自闭症的“帽子”,会不会成为家庭以及孩子成长的负担?柯晓燕表示,从专业的角度来说,尽早识别是为了更好地干预。儿童年龄越小,大脑可塑性越高,所以越早进行干预训练,神经的促生长功能就会越明显。

【感受环境互动】

让“星星的孩子”别“跑远”

“自闭症是一种社交障碍,而儿童的发展是和环境互动的。”柯晓燕表示,业界有一种说法叫做症状的累积。最初,自闭症的孩子可能与正常的孩子差别不大,家长只是发现孩子有点不喜欢看人等等,但是由于自闭症对于环境刺激的反应比较特别,他们的社会性发展会受到阻碍,影响他们向外界学习。

“当别的孩子在不断与人交流学习,发展加速时,自闭症的孩子则走了另一条路,与同龄人相比,发展得越来越慢,如果不去干预,症状就会越来越典型。”柯晓燕说,如果症状之初就把它控制住,人为地强化外界力量,让父母或亲友主动与自闭症孩子进行接触、交流,抓住他们对外界有反应的某个点给予正反馈和强化,可以将自闭症患儿“拉”回来一点。“目前,大约有50%的轻度自闭症障碍者在早期干预之后,可以恢复得比较好,有些可以较好地融入社会生活。”

杭跃跃告诉记者,他们中心会根据自闭症学员的特性,开展个别化训练。记者走进中心的教室,有几个孩子正安静地埋头画画,另一个孩子则蹲在角落里做蹲起运动,每一次站起都会数一个墙上的数字卡片。中心老师告诉记者,蹲起运动其实是一项小小的惩罚措施。在现实中,仅仅用爱和耐心感动孩子是不够的,唯有以正向强化为主,配合辅助的负向惩戒措施,才能有效地对孩子起到引导作用。老师解释,这个惩戒并不是所谓的体罚,需要把握好尺度,通过有效措施矫正孩子的行为,促进他们康复。

【热闹过后】

他们依然被困在“孤独星球”

地铁站里的“快闪”活动早就结束,“蓝光”灯塔又恢复了七彩模样,举办过特殊运动会的操场也重归安静,但自闭症患者们依旧是“星星的孩子”。

杭跃跃告诉记者,在接触了大龄自闭症患者后,他希望社会能够为他们提供更多的职业岗位。以职促康是中心一直坚持的康复理念,中心认为,对于自闭症患者来说,最好的康复办法就是让他们感受到自身存在于社会的价值,但由于自闭症患者的特殊性,工作的选择也是有一定讲究的,必须适应自闭症患者的发展,通过工作能巩固之前的培训,不会让患者出现沟通能力倒退的情况。

“自闭症障碍者的家属最关心的就是患者是否可以有正常的上学、就业、终身养护和融入社会的机会,只有整个社会都来关注和讨论这些问题,才有解决的渠道和办法。”柯晓燕也表示,融合教育的概念已经提出了很久,其核心是让自闭症的孩子去普通的幼儿园、普通的小学读书, 但是目前而言依旧很难实现。“一方面是一些正常孩子的家长还没能完全接受,另一方面是普通学校里专业的特教师资没有配备到位,这些都需要社会各界进一步的努力。”

专业人才和资金也是目前自闭症康复机构所面临的一大难题。特教老师和相关从业者入行时大多抱有帮助自闭症患者的美好想法,奉献、爱心固然重要,但同时这个行业也是现实又残酷的。“特教老师的淘汰率和入门艰难,导致这一行业流失率极大,甚至有教师第二天就辞职不干的。”杭跃跃举了中心的例子:特教的月薪不到2000元,工作难度却远高于普通早教机构,特殊儿童部分是有攻击性行为的,年轻老师被打伤、撞伤也是常事。很多人抱着一腔热血进入这个行业,却被生存的现实和工作的艰巨打败,加上国家目前并没有专门的特教老师资格证,这一切让行业的未来发展十分渺茫。

离开宁馨阳光家园的时候,不少孩子抬头打招呼说,哥哥姐姐再见呀。在这个不完美的世界,也许自闭症终究无法被完全治愈,但我们也始终相信,这些“来自星星的孩子”,终有希望走出封闭他们的孤独星球,看一眼色彩斑斓的广阔世界。